山口大学国際総合科学部 教授 阿部新

1.はじめに

近年の感染症の急拡大は、新車販売や中古車販売(輸出を含む)のみならず、使用済自動車市場にも混乱をもたらしたと考えられる。感染症が落ち着いた中で、それがどこまで回復したかである。また、近年は感染症のみならず、円安の影響から輸出が増大している。さらに、少子高齢化などの構造的な変動も緩やかに起きていると考えられる。

周知のとおり欧州連合(EU)では、抹消登録された車のうち無視できない台数が行方不明となっている。これは2023年に提案された使用済自動車規則案においても論点の1つとなっており、筆者もその事情について示した(阿部,2021a;2021b;2021c;2023;2024)。よく知られているように、日本でも自動車リサイクル法の施行直後にこの行方不明車問題が顕在化したが、その後縮小した(阿部,2007)。その要因の1つとして、分別後の物品の再資源化費用を預託した車両が増えたことがあげられる。

新興国・途上国では使用済自動車の発生が増加してきており、その資源循環の在り方が近い将来の課題になる。その際にこの行方不明車問題も論点の1つになりうる。新興国・途上国では、かねてよりインフォーマルセクターと呼ばれる者が不適正に回収することが問題視されており、産業の整備、育成を視野に入れた制度設計が求められる。

このような背景の下、本稿では近年の日本の抹消登録台数とその内訳を確認する。そのうち行方不明とされる車はどの程度か、それをどのように考えるかを述べていく。

2.近年の動向

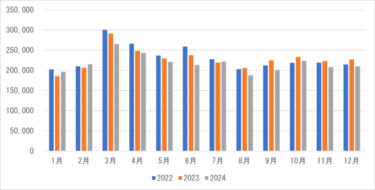

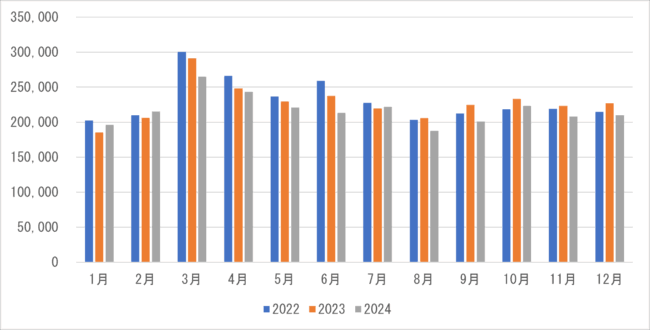

まず、日本の使用済自動車台数の推移を見る。図1は自動車リサイクル促進センターが公表した2022年から2024年までの、使用済自動車の引取工程における引取件数の月別推移を示す。これを見ると、使用済自動車台数は2023年7月までは前年を下回っていたが、同年8月より好転し、2024年2月まで前年を上回る水準で推移していた。つまり、使用済自動車の発生量は増大していた。ところが、2024年3月になり、再び前年を下回るようになった。それが直近の12月まで続いている。この結果、2024年の年間合計は261万台弱であり、前年の273万台を下回っている。

図 1 使用済自動車台数の月別推移

出典:自動車リサイクル促進センター「実績状況」より作成

注:引取工程における引取件数を示す。2024年3月までは「移動報告の状況」、2024年4月以降は「都道府県別 引取(電子マニフェスト)実施状況」に示される数値を用いている。

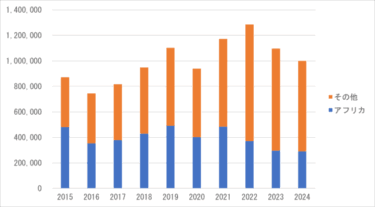

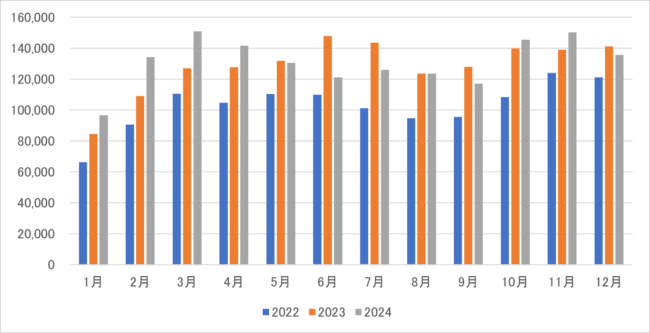

一方、中古車輸出台数はどうなっているかである。図2は財務省貿易統計から集計した、日本の中古車輸出台数の月別推移である。よく知られているように、貿易統計では「輸出申告書おける 1 品目の価格が20万円以下」の少額貨物はデータに含まれず、実際の輸出量よりも過少となっているが、出港日で計上されるため、月別の動きを捉えるには有効である。これに対して別の中古車輸出台数を示すデータである輸出抹消登録台数、軽自動車輸出届出台数は少額貨物を含むが、出港日から抹消登録の手続きを経てから計上され、タイムラグがある。また、月によって変動が大きく、前年と比較しても傾向が見えないところがある(阿部,2010)。ここでは短期的な変動を見るため、貿易統計の数値を示している。

これを見ると、2023年の中古車輸出台数は全ての月で前年を上回っており、その傾向は2024年4月まで続いたことがわかる。ところが、5月、6月、7月、9月、12月のように2024年は前年を下回る月が出てきている。とはいえ、それらの月も2022年よりは多い水準である。2024年の年間合計は、2023年(154万台)を上回る157万台であり、貿易統計で集計できるようになった2001年以降で過去最多を更新している。なお、2024年の輸出抹消登録台数、軽自動車輸出届出台数の合計は173万台であり、ここでも過去最多を記録している。

図 2 中古車輸出台数の月別推移

出典:財務省貿易統計より作成

注:バス、乗用車、貨物車の合計

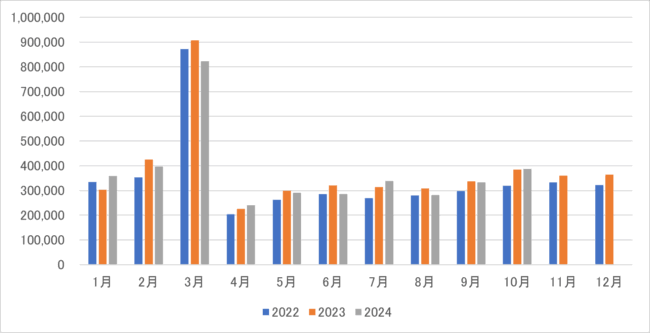

図3は、前期末自動車保有台数+当期新規登録台数-当期末自動車保有台数によって算出される抹消登録台数の月別推移を示したものである(ここでは前期=前月、当期=当月)。2025年1月現在では、自動車保有台数は2024年10月末分(2025年1月10日公開分)が最新であることから、2024年10月までの数値となっている。これを見ると、2023年2月から前年同月を上回っており、それが2024年1月まで続いている。2024年は2月、3月、5月、6月、8月、9月において前年を下回っている。1月から10月までの合計では2024年は2023年よりも9万台程度少ない。つまり、2024年になって全体のパイが縮小している。保有の長期化や新車の買い控えなどがあったのだろうか。なお、2024年1月から10月の合計は、2022年の同じ時期と比べると26万台程度多い。

図 3 抹消登録台数の月別推移

出典:e-Stat「自動車保有車両数」、日本自動車販売協会連合会「登録車+軽自動車台数統計」より作成

注:抹消登録台数は前期末自動車保有台数+当期新規登録台数-当期末自動車保有台数により算出したもの

3.抹消登録台数の内訳

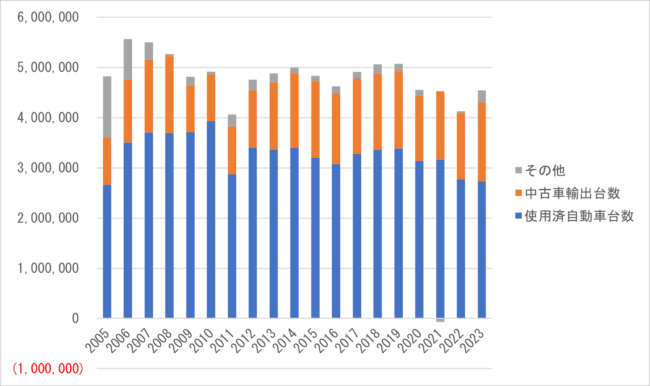

図4は、上記の抹消登録台数の推移を年別で示したものである。先に示したように、2025年1月現在では、自動車保有台数は2024年10月末分(2025年1月10日公開分)が最新であることから、図では2023年までの抹消登録台数の推移となる。

日本の抹消登録台数は概ね500万台前後で推移してきたが、図4からわかるように2005年以降では500万台を下回る年のほうが多い。500万台を上回っているのは、2006年、2007年、2008年、2018年、2019年の5年であり、残りの14年は500万台を下回っている。2020年以降は500万台を大きく下回っており、450万台前後である。2024年12月末の自動車保有台数が判明していないため、現時点で2024年の抹消登録台数は算出できないが、2023年11月~2024年10月の抹消登録台数を算出してみると、445万台である。これは2023年よりも少ないが、2022年(413万台)より多い水準である。

この抹消登録台数は、使用済自動車台数、中古車輸出台数、抹消状態数の増加分の合計である。図における使用済自動車台数は図1で示した自動車リサイクル促進センターによるものであり、正規の手続きを経たものである。使用済自動車台数は、統計が示された2005年以降では、2010年の393万台が最も多かった。直近では2019年の339万台が比較的多く、感染症が拡大した2020年は314万台となっている。2021年に317万台と微増したものの、2022年、2023年は277万台、273万台と300万台を下回り、連続して減少している。図にはないが、先に示したように2024年は261万台であり、さらに前年を下回っている。これまで使用済自動車台数は、自動車リサイクル法施行直後の2005年の266万台が最も少なかったが、2024年は統計が計上されるようになった2005年以降で最も少なくなっている。

また、ここでは中古車輸出台数は、輸出抹消登録台数と軽自動車輸出届出台数の合計を示している(ただし、2005年のみ貿易統計上の数値)。中古車輸出台数は、2019年の155万台から2020年に131万台と大きく減少し、2021年、2022年は136万台、132万台とほぼ横ばいだったが、2023年は157万台と大きく増加している。2024年については図にないが、さらに増えており、173万台にもなっている。

図 4 抹消登録台数の年別推移

出典:e-Stat「自動車保有車両数」、日本自動車工業会「統計データ検索」、日本自動車販売協会連合会「中古車登録台数統計」『自動車統計データブック』、軽自動車検査協会「検査関係業務量」、自動車リサイクル促進センター「実績状況」より作成

注:抹消登録台数は前期末自動車保有台数+当期新規登録台数-当期末自動車保有台数により算出したもの。中古車輸出台数は輸出抹消登録台数と軽自動車輸出届出台数の合計(2005年のみ貿易統計)、使用済自動車台数は引取工程における引取件数を示す。

4.日本における行方不明車

図4に示される「その他」は正規の手続きを経ていない使用済自動車台数、中古車輸出台数のほか、抹消状態数の増加分が含まれる。このうち、抹消状態数の増加は、一時抹消登録の中古車の流通在庫や放置車両などのストックされている数量が増えた場合に、正の値として加えられる。反対に、そのストックが減少することもあり、その場合は負の値になる。2021年の「その他」は負の値になっているが、抹消状態数の減少によるものという説明ができる。

この「その他」の値は、自動車リサイクル法の施行後の2005年、2006年、2007年はそれぞれ122万台、80万台、34万台であったが、その後は10万台から20万台程度で推移している。そのような中、2021年はマイナス7万台、2022年は4万台と大きく縮小している。あくまでも推測に過ぎないが、2021年が負の値になっている要因としては、感染症拡大による新車の供給不足により中古車流通在庫が減少したことなどが考えられる。2022年も例年より低いのは同様の事情が想定できるが、それらの実態解明にはさらなる調査が必要である。

これらに対して、2023年の「その他」の値は25万台になっており、前年と比べて21万台もの増加となっている。しかも2023年の「その他」の規模は自動車リサイクル法施行直後の2005年、2006年、2007年に次いで4番目の大きさであり、無視できない。これをどう捉えるかである。具体的には、中古車の流通在庫や放置車両のような抹消状態のものが、急激に増加したという事情があげられる。一方で、正規の手続きを経ていない使用済自動車の解体や中古車輸出の可能性があるかである。

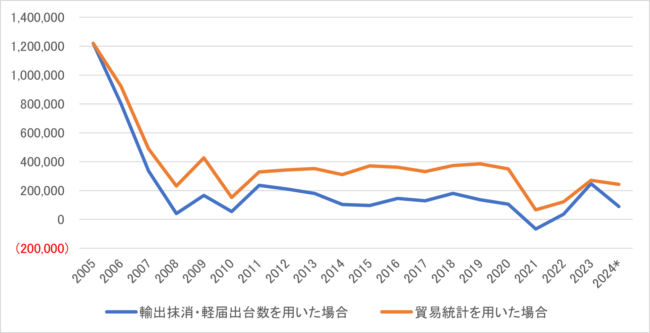

図4において中古車輸出台数は輸出抹消登録台数と軽自動車輸出届出台数の合計を示すが、これを貿易統計上の中古車輸出台数に変えてみる。その結果、「その他」の値は全体的に上乗せされ、2022年が12万台、2023年が27万台になる。図5は、「その他」の台数について、輸出抹消登録台数と軽自動車輸出届出台数の合計(図中では「輸出抹消・軽届出台数」)を用いて算出した場合と、貿易統計を用いて算出した場合を比較している。この差は、周知のとおり、少額貨物になるが、他にはタイムラグによるものも考えられる。

図5を見ると、貿易統計を用いて算出した場合、「その他」は概ね30万台後半で推移している。2023年の「その他」は27万台であり、例年と比べても違和感はなく、輸出抹消・軽届出台数とは事情が異なる。また、2021年と2022年の「その他」は、貿易統計を用いても少なく、輸出抹消・軽届出台数との差も小さい。輸出向け中古車価格の上昇により少額貨物が少なかったことなどが考えられる。そのような中、2023年は2021年、2022年よりもさらに両統計の差が小さいが、これと「その他」の数量の増大をどう説明するかである。一方で、2023年11月から2024年10月までの実績(図では「2024年」と表記)では両統計の差は再び拡大している。

抹消登録台数は先の計算式にある通り、ある年末から1年間のうちに発生した数量となっている。そのうち中古車輸出関連の台数は、(1)貿易統計、輸出抹消・軽届出台数ともにこの期間内に計上されるもの、(2)貿易統計は当年、輸出抹消・軽届出台数は翌年に計上されるもの、(3)貿易統計、輸出抹消・軽届出台数ともに翌年に計上されるものに分けられる。通常、輸出される前に、車両は一時抹消登録状態や輸出抹消仮登録状態になるが、その車両が当年に輸出され、その年内に輸出抹消(本)登録がされれば(1)になる。これに対して、当年に輸出され、輸出抹消(本)登録が翌年に持ち越す場合は(2)になる。さらに一時抹消登録状態や輸出抹消仮登録状態のまま、輸出されずに年を跨ぐ場合は(3)になる。それらから抹消登録台数と中古車輸出台数に多少のタイムラグがあり、また2つ中古車輸出台数の間にもタイムラグが生じうる。

このタイムラグを考慮し、その年の輸出抹消・軽届出台数の合計を2月から翌年1月までとして計算してみると、2021年、2022年、2023年の「その他」はそれぞれマイナス10万台、2万台、22万台となる。2023年の「その他」は3万台程度少なくなり、貿易統計との差も広がる。そのため、タイムラグを考慮することで2023年の「その他」の数値の違和感は多少なくなるが、依然として2023年の数値は高い水準である。ここでは算出しないが、さらに2か月のタイムラグを考慮すれば変わるかどうかである。

タイムラグ以外で「その他」の数値が高い要因として、正規の手続きを経ずに解体または輸出される行為が考えられるが、2024年(正確には2023年11月から2024年10月まで)の「その他」の数値が減少していることを考慮する必要がある。つまり、短期的に「その他」の数値に増減がある。2023年に非正規の解体、輸出行為が突発的に広がり、すぐに縮小したという実態があったかどうかである。これについては聞き取り調査を要する。

一方、2023年の「その他」の増加は、抹消状態の自動車のストックの増加の可能性もある。新車の供給不足から中古車の需要が高まり、そのストックが減少すれば、「その他」の数値に一時的に減少する。その後、新車の供給の増大で抹消状態の自動車のストックが増加したのであれば、「その他」の数値は急増しうる。2021年、2022年、2023年にそのようなことが起きたかである。

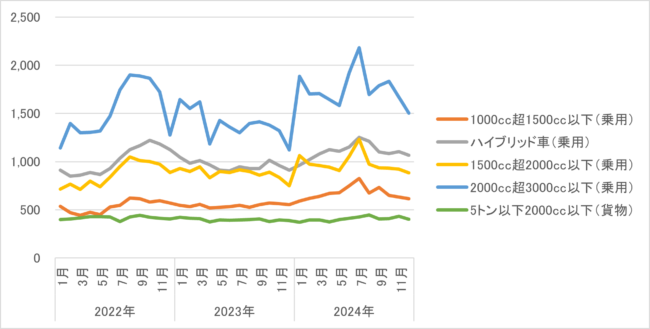

多くの記事で、2023年末から起きた一部メーカーによる認証不正問題に伴う新車の供給不足が中古車の流通台数に影響を与え、2024年に「タマ不足」があったことが言及されている(日刊自動車新聞2024年7月11日,2025年1月17日ほか)。また、オークネットが公開している中古車市場価格指数を見ると、2023年に一時的に下降した後、2024年に上昇している様子が窺える。図6は貿易統計の中古車輸出台数のうち、主要品目別に各月の単価(金額/数量)の推移を見たものであるが、そこでは2023年より2024年の単価のほうが高い。これらを見ても短期的に中古車の流通在庫の増減が起きているようにも思えるが、その実態は改めて整理する必要がある。

図 5 抹消登録台数の「その他」(行方不明車)台数の推移

出典:e-Stat「自動車保有車両数」、日本自動車工業会「統計データ検索」、日本自動車販売協会連合会「中古車登録台数統計」『自動車統計データブック』、軽自動車検査協会「検査関係業務量」、財務省貿易統計、自動車リサイクル促進センター「実績状況」より作成

注:抹消登録台数は前期末自動車保有台数+当期新規登録台数-当期末自動車保有台数-中古車輸出台数-使用済自動車台数により算出したもの。中古車輸出台数は「輸出抹消・軽届出台数を用いた場合」と「貿易統計を用い場合」に分けている。「*2024年」は2023年11月から2024年10月の合計を示す。

図 6 中古車輸出における主要品目の単価の月別推移(単位:千円)

出典:財務省貿易統計より作成

注:金額/数量により算出。いずれもガソリンエンジン搭載のもの(ハイブリッド車を含む)。

5.考察と課題

少子高齢化という構造的な変化の中、感染症などの影響により新車の供給不足があり、抹消登録台数がこれまでよりも少ない水準となっている。また、そのうちの中古車輸出台数が増加傾向にあることもあり、使用済自動車の発生の少ない水準が続いている。

2005年の自動車リサイクル法施行当時、公式データ上の使用済自動車が想定よりも少なく、解体業界をはじめとした関連業界が市場の動向を問題視した。100万台を超える数量が統計で説明できなかったため、その行方について「消えた100万台問題」などと言われた。本稿でも図4で「その他」として示されている2005年の数量はそれになる。その後、「その他」は徐々に減少し、同時に使用済自動車はしばらくの間、増加したことは本稿でも確認できる。

2005年は、自動車リサイクル法施行直後であり、リサイクル料金が預託されていない車両も多く存在した。同法が浸透していないこともあり、同法上の移動報告がされなかった動きも想定され、それが「消えた100万台」に含まれていた可能性がある。つまり、2005年の使用済自動車台数が少なかったのは、正式な手続きを経た使用済自動車が少なかったのであって、潜在的には相応に使用済自動車は発生していたという見方ができる。

これに対して、2023年、2024年の使用済自動車台数は、問題となった2005年と同水準である。現在が2005年と異なるのは対象の車両のほとんどがリサイクル料金の預託車両であることである。この構造の違いを考慮して議論する必要がある。

法の浸透については、同じく当時と異なると言うこともできるが、新規参入があれば2005年当時と状況は変わらないという見方はできる。正式に手続きを行うのもコストがかかるのであって、それに対して預託されたリサイクル料金分を高いとみるか、低いとみるかである。あるいは、一時抹消状態で解体することの制度的な抜け穴があるかどうか、そのリスクに対する旨味があるかどうかだが、短期的な参入を含めてこの点は解明する必要がある。

EUでは、行方不明車は主要課題の1つであり、現在議論されている制度改正により克服しようとしている。EUの規模に比べると、日本では行方不明車問題は相応に防げていると言える。それは使用済み時の費用の一部を前払いすることにより、適正に流通するインセンティブを生んだことが要因として考えられる。2005年の法施行からリサイクル料金の預託が進むにつれて、「その他」の数量が徐々に減少したことがその説明になる。一方で、これがなかった場合、EUのようなことになったかどうかである。自動車リサイクル法の施行とともに、道路運送車両法の改正により抹消登録制度が強化された。その制度が行方不明車問題に効果的であり、その制度の浸透により「その他」の数量が徐々に減少したという見方もできなくもない。EUにおいて、抹消登録制度の強化がされるようだが、それにより行方不明車問題が克服できるかどうか、日本のように適正な引き渡しのインセンティブが別途必要かどうかである。それは新興国・途上国で今後整備される自動車リサイクル制度の議論にも関係する。そのためにも日本の経験をより細かく議論する必要はある。

参考文献

- 阿部新(2007)「使用済自動車の流通フロー:100万台は「消えた」のか」『環境と公害』36(4),24-30

- 阿部新(2010)「中古乗用車の貿易量に関する日欧比較:国際資源循環の観点から」,『一橋大学経済研究所Discussion Paper Series』,A-No.531

- 阿部新(2021a)「EUおよびドイツにおける抹消登録台数の内訳の現状」『速報自動車リサイクル』(100),46-58

- 阿部新(2021b)「統計に表れない数量をどのように示すか:ドイツの中古車輸出台数等の算出方法」『速報自動車リサイクル』(100),60-71

- 阿部新(2021c)「EUのELV指令の議論はどうなっているか」『速報自動車リサイクル』(101),34-46

- 阿部新(2023)「ドイツの使用済自動車市場と違法処理の構造」『速報自動車リサイクル』(105),28-41

- 阿部新(2024)「欧州使用済自動車規則案の経済学的な視点:行方不明車問題を中心に」『速報自動車リサイクル』(107),38-51

- オークネット循環型流通ラボ,「中古車市場価格指数」,https://www.aucnet.co.jp/aucnet-reseach/index/, 参照2025年2月8日

- 軽自動車検査協会「検査関係業務量」,https://www.keikenkyo.or.jp/information/statistics/works_data.html, 参照2025年1月17日

- 自動車リサイクル促進センター「実績状況」,https://www.jarc.or.jp/data/index/,参照2025年1月17日

- 日刊自動車新聞,「中古車市場、タマ不足に拍車 主要AAの成約価格が1割超上昇 認証不正で下取り発生減」,2024年7月11日

- 日刊自動車新聞,「2024年の中古車登録・届け出台数、前年比1%増の649万8127台 2年連続プラスを維持 新車供給の不足で流通量は一進一退」,2025年1月17日

- 日本自動車工業会「統計データ検索」,https://jamaserv.jama.or.jp/newdb/, 参照2025年1月17日

- 日本自動車販売協会連合会『自動車統計データブック』2005年版~2024年版

- 日本自動車販売協会連合会「中古車統計データについて」,https://www.jada.or.jp/pages/114/, 参照2025年1月17日

- 日本自動車販売協会連合会「登録車+軽自動車集計データについて」,https://www.jada.or.jp/pages/343/, 参照2025年1月17日

e-Stat,「自動車保有車両数」,https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600700, 参照2025年1月17日